La pandemia Covid-19 ha imposto al settore della logistica, più che in altri, di adattarsi rapidamente alle nuove necessità dei territori, delle filiere e dei consumatori, sperimentando nuovi modelli collaborativi e organizzativi basati su flessibilità e digitalizzazione. Il punto di partenza per affrontare le prossime sfide.

Prof Marco Melacini, professore di Logistics Management, Direttore Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”

School of Management Politecnico di Milano

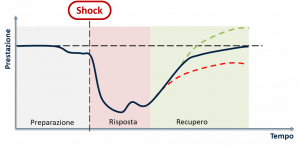

La risposta all’emergenza che la popolazione sta vivendo vede in prima linea il sistema sanitario, a fianco del quale stanno lavorando altri comparti che forniscono i servizi essenziali. A garantire il loro funzionamento attraverso l’approvvigionamento di tutti i prodotti necessari, c’è la logistica, le cui origini in ambito militare hanno fornito i cromosomi per affrontare la sfida odierna. Sebbene siamo ancora in piena emergenza è utile cominciare a pensare alla “fase 2” e a come cambierà la logistica, soprattutto perché difficilmente il Paese riprenderà a funzionare come prima nel medio periodo e ci potranno essere diversi momenti di stop and go, magari con applicazione delle “zone rosse” a aree del Paese più limitate.

Il modo migliore per rispondere alla domanda su come cambierà la logistica è osservare la reazione mostrata nell’ultimo mese, che ha sconvolto la vita di ognuno e delle aziende, con particolare attenzione alla logistica della filiera farmaceutica e di quella alimentare, che hanno mantenuto una piena operatività.

In primo luogo, emerge l’importanza di adottare una strategia “agile” rispetto a una strategia maggiormente orientata alla minimizzazione dei costi in un contesto di domanda prevedibile. Concretamente questo significa lavorare con una maggiore ridondanza di risorse (in primis magazzini) per poter riallocare velocemente le scorte e superare le criticità, come lo stop delle attività, a livello locale. L’implementazione di tale strategia richiede anche un incremento della velocità decisionale, in cui le scelte devono essere sempre più data driven e dinamiche. Per la parte di pianificazione, un metodo adottato è stato lo smart working, la cui efficacia è stata maggiore per le aziende che avevano già sperimentato questa modalità di lavoro da remoto e che adottano tecnologie e software in cloud. Quest’ultime infatti facilitano l’accesso ai sistemi informatici da remoto e favoriscono l’incremento della visibility lungo la filiera.

Esiste poi una parte di attività che rimane forzatamente sul campo, come l’allestimento degli ordini e il trasporto. Su queste è fondamentale declinare il concetto di responsabilità sociale in termini di sicurezza del luogo di lavoro. Concretamente questo si è tradotto nella distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per tutti i lavoratori, nella frequente sanificazione dei luoghi di lavoro (magazzini, cabine dei mezzi di trasporto, ma anche risorse utilizzate come terminali o supporti di movimentazione come le cassette per la consegna dei farmaci), nel monitoraggio delle temperature corporee di tutte le persone prima dell’accesso al sito, oltre che nella revisione delle procedure operative (ad esempio per ridurre la condivisione di risorse, come le cuffie per il voice picking, o aumentare le distanze fra gli operatori). La riduzione dei “contatti” fisici sarà sempre più favorita dalla digitalizzazione della filiera, che consentirà ad esempio di evitare la stampa e la gestione cartacea dei documenti di trasporto.

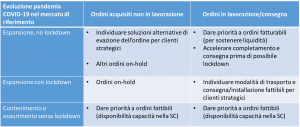

La strategia “agile” si basa anche sul concetto di flessibilità, che consente di implementare velocemente le soluzioni più idonee per rispondere ai cambiamenti del contesto. In questa situazione le aziende sono riuscite ad essere flessibili grazie alla terziarizzazione della logistica e al modello di terziarizzazione adottato nel Paese. Alcuni operatori logistici hanno riallocato in poco tempo merci per oltre 25.000 m2 di occupazione di magazzino. La collaborazione orizzontale fra gli operatori della logistica conto terzi (un settore che vale oltre 84 miliardi di fatturato) è risultata e sarà sempre più fondamentale anche in un’ottica di sharing economy. La collaborazione ha significato l’impiego di camion/autisti fermi di operatori di altre filiere per gestire le crescite elevate della domanda e soprattutto i picchi improvvisi, generati nei consumi a fronte dei timori della popolazione. Analogamente è stato possibile spostare personale di magazzino da siti le cui attività si erano fermate, supplendo alla riduzione di capacità operativa a fronte di una fisiologica crescita dell’assenteismo. Il rapporto stretto fra azienda e lavoratore, tipico del modello cooperativo, ha favorito la comunicazione all’interno dell’azienda e la risoluzione di potenziali aree di rischio, oltre che una maggiore flessibilità operativa, volta a compensare parzialmente l’inevitabile perdita di produttività. Soprattutto si è passati ad una pianificazione giornaliera delle attività, lavorando in stretto contatto con le aziende committenti per allineare il più possibile la capacità logistica alla domanda di mercato. Tale attività è fondamentale per garantire la sostenibilità economica in un contesto a margini contenuti come la logistica conto terzi.

Il contesto che stiamo vivendo ha portato ad un modello di coordinamento specifico per le emergenze: riunioni frequenti di allineamento, adozione di scelte che nel breve periodo non sempre ottimizzano i costi (si pensi alla maggiore difficoltà di trovare i viaggi di ritorno o le distanze da rispettare in magazzino, a discapito della produttività) ma garantiscono la continuità del servizio, relazione di collaborazione con le aziende committenti che va oltre al contratto di outsourcing, con un approccio open book, e condivisione dei segnali di mercato e delle scelte operative.

A livello di macro-scelte strategiche, accanto all’analisi critica del livello di servizio da fornire in futuro in base alle riflessioni contingenti (ad esempio alcune aziende hanno ridotto il numero di consegne per punto di destino per ridurre la frammentazione degli ordini), emerge la centralità della capacità di consegna in ambito urbano, non solo a livello di consegne a domicilio (l’e-commerce ha fatto il salto definitivo per il suo sviluppo in Italia con crescite superiori al 50%) ma anche a livello di singolo punto vendita con la riscoperta del valore dei negozi di prossimità (spesso utilizzati anche come punti di allestimento per le consegne in ambito urbano in una prospettiva di omnicanalità). La stessa logistica urbana, con origine e destinazione all’interno della città, sarà sempre più importante. Sempre in ambito trasporto, si osserva lo sviluppo dell’intermodalità strada-ferrovia, fondamentale per superare i blocchi nel trasporto fra paesi della Comunità Europea, oltre che per gestire in futuro l’attraversamento/l’approvvigionamento di nuove “zone rosse”. Da ultimo l’automazione di magazzino, ad oggi ancora poco sviluppata, sarà sempre più rilevante anche per favorire il lavoro in luoghi protetti e con minore concentrazione di persone.

Tempi di attraversamento alle “frontiere” fra gli Stati Europei (fonte: sixfold.com/covid-19)

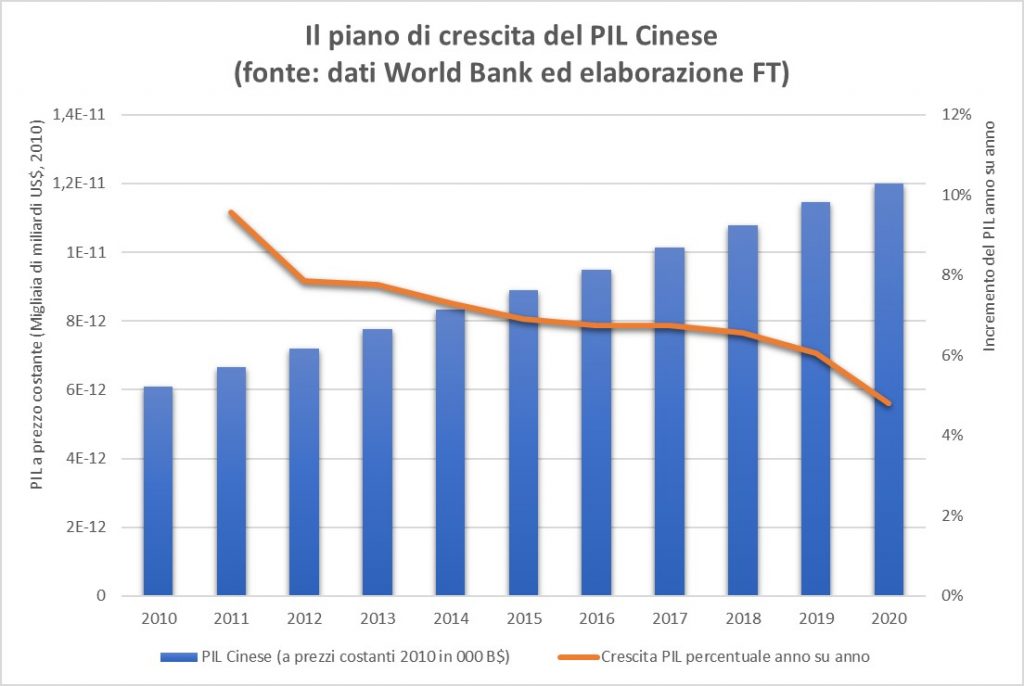

In conclusione, anche per la logistica non si tratta semplicemente di tornare alla “normalità”, ma di trovare nuovi equilibri che ci permetteranno di affrontare non solo questa sfida ma quelle future, quali il rischio di una recessione economica e la necessità di una sempre maggiore attenzione al tema del cambiamento climatico.