Un tema sulla bocca di tutti, che divide il mondo in meta-ottimisti e meta-critici. Qualunque sia la risposta che il metaverso vuole fornire all’umanità, la discriminante per il suo successo sarà la domanda a cui risponde. E la sfida manageriale è epocale.

Lucio Lamberti, Professore di Marketing e Direttore Scientifico del Metaverse Marketing Lab, School of Management Politecnico di Milano

Il dibattito sul metaverso come fenomeno tecnologico, economico e sociale sta vivendo negli ultimi mesi un momento di fermento e dibattito. Da un lato, i fautori di una visione metaverso-centrica preconizzano un futuro in cui indosseremo per diverse ore al giorno visori per la realtà virtuale vivendo una sorta di esperienza parallela in uno più universi virtuali. Dall’altra, chi osserva i numeri che le piattaforme di metaverso come The Sandbox e Decentraland stanno muovendo (poche centinaia o migliaia di utenti unici ogni mese, dopo un periodo di enorme crescita anche dei costi per le land nei due anni precedenti) già prevede la terza bolla della realtà estesa dopo quella di Second Life e quella successiva all’annuncio del lancio dei Google Glass.

Probabilmente, come spesso capita in questo genere di dibattiti, entrambe le posizioni hanno elementi di verità ed elementi meno inattaccabili. E’ infatti vero che un’economia del metaverso (e una sua finanza) esiste, eccome: nel 2021 JPMorgan ha stimato un controvalore di 54 miliardi di dollari spesi in acquisti direct-to-avatar (skin, esperienze e simili) acquistate nelle piattaforme di gaming come Roblox o Fortnite da una popolazione di quasi mezzo miliardo di utenti regolari. Lo scorso anno non solo Facebook ha cambiato nome in Meta andando “all-in” rispetto al futuro del Metaverso, ma Microsoft ha avanzato una proposta di acquisto per Activision Blizzard pari a circa 69 miliardi di dollari, con l’intento dichiarato di rafforzare le skill di progettazione di esperienze digitali 3D in vista dello sviluppo di questo mercato, e in totale 80 miliardi sono stati investiti in realtà che si occupano di Web 3.0 e di metaverso.

Numerose imprese e gruppi industriali stanno acquisendo società che progettano videogame e assumendo programmatori 3D per sviluppare la propria capacità di offrire esperienze immersive ai propri clienti, ma anche ai propri futuri talenti (è infatti il mondo del recruiting e delle job interview uno di quelli che ha trovato nel web 3D un ambito di applicazione di maggior successo). D’altro canto, oltre ai già citati problemi di penetrazione delle piattaforme di seconda vita virtuale, si osserva una turbolenza tipica della speculazione finanziaria pura nel mondo degli NFT, del virtual real estate e delle criptovalute, e probabilmente si inizia a constatare che la produzione di contenuti per il web immersivo è attualmente molto impegnativa. I parallelismi che qualcuno paventava tra lo sviluppo dei social network e quello del metaverso sono meno evidenti di quanto potesse sembrare: le piattaforme social hanno conosciuto lo sviluppo esponenziale e rapidissimo che abbiamo osservato grazie a un costo molto limitato di creazione del contenuto, che ha innestato un circolo virtuoso di produzione e presenza da parte degli utenti. Nel caso del metaverso, il costo di produzione di contenuto è (perlomeno al momento) molto più alto. I detrattori del metaverso, poi, tendono a sottolineare quanto gli abilitatori tecnologici alla base del presunto cambio di paradigma non siano di per sé nuovi (la realtà virtuale è un ambito consolidato da almeno 30 anni) e i precedenti tentativi di diffusione massiva di tecnologie 3D siano falliti (cinema e TV, in primis).

Insomma, le posizioni sono divergenti, l’hype è elevatissimo, e la confusione non è da meno, visto che la definizione stessa di metaverso, la sua differenza dal web 3.0, dalla realtà aumentata o dalla realtà mista (reale-virtuale) sono piuttosto fluide. Allora, per analizzare cosa potrà essere di questo interesse globale, vale la pena fare un passo indietro e condividere alcune riflessioni in merito al web 3D e alle esperienze digitali immersive applicate alla nostra vita.

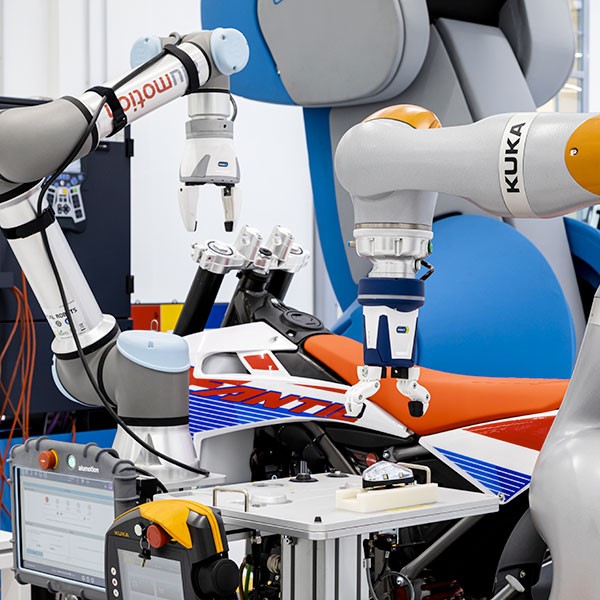

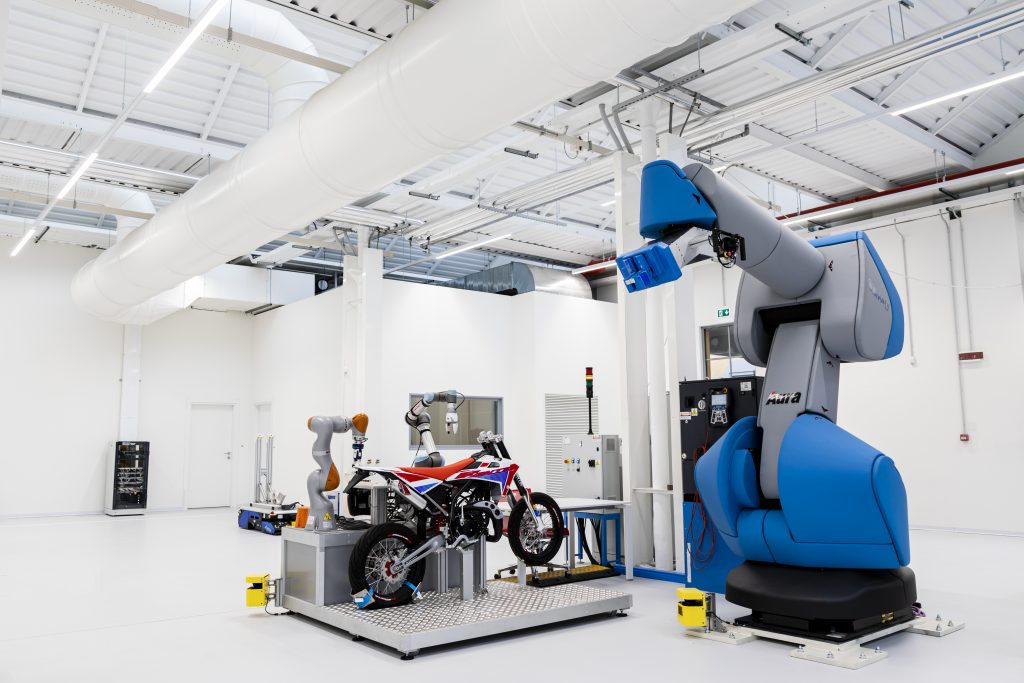

Una visione sociologica della questione suggerirebbe di valutare se e in che misura esista un bisogno di queste applicazioni. E la risposta è che esistono degli ambiti che potrebbero ampiamente beneficiarne, come ad esempio il mondo dell’education, che negli anni pandemici ha visto una crescita esponenziale dell’online learning scoprendone il potenziale dirompente di abbattimento delle barriere di accesso, ma anche i limiti in termini esperienziali se limitato alla bidimensionalità dei sistemi di videoconference. Oppure il mondo del turismo, che potrebbe far leva sull’immersività e i gemelli digitali delle città per favorire esperienze di anticipazione e di follow-up dell’esperienza di visita, estendendo il contatto con il visitatore. Oppure, in ambito B2B, la possibilità di sviluppare mondi virtuali che replichino fedelmente, anche grazie all’intelligenza artificiale, situazioni reali per simulare azioni (come ad esempio un’operazione chirurgica o un intervento di manutenzione particolarmente delicato) e valutarne gli effetti, o addirittura vederle replicate nella realtà da parte di robot o dispositivi connessi. O ancora, in ambito organizzativo o di R&D, la creazione di spazi di condivisione della conoscenza più user-friendly e “avvolgenti” in grado di massimizzare la creatività, la produttività o l’interattività tra i partecipanti.

Ma il fatto che questi bisogni esistano non è una condizione sufficiente, per quanto sia necessaria, perché effettivamente le soluzioni sviluppate possano avere reale applicazione. Affinché ciò accada è necessario che le esperienze vissute dagli individui in questi contesti siano in grado di portare a risultati migliori delle alternative fisiche o digitali bidimensionali, in termini di efficienza, efficacia, piacevolezza, sicurezza, ecc. Anche su questo fronte, le risposte sono in fieri, e se è vero che un’ampia letteratura evidenzia che l’immersività potrebbe favorire lo sviluppo di esperienze di flusso, ovvero esperienze in grado di massimizzare l’apprendimento a fronte di una percezione di assenza di sforzo, è altrettanto vero che tale potenziale effetto dipende fortemente dalle modalità di realizzazione e di proposizione delle esperienze stesse.

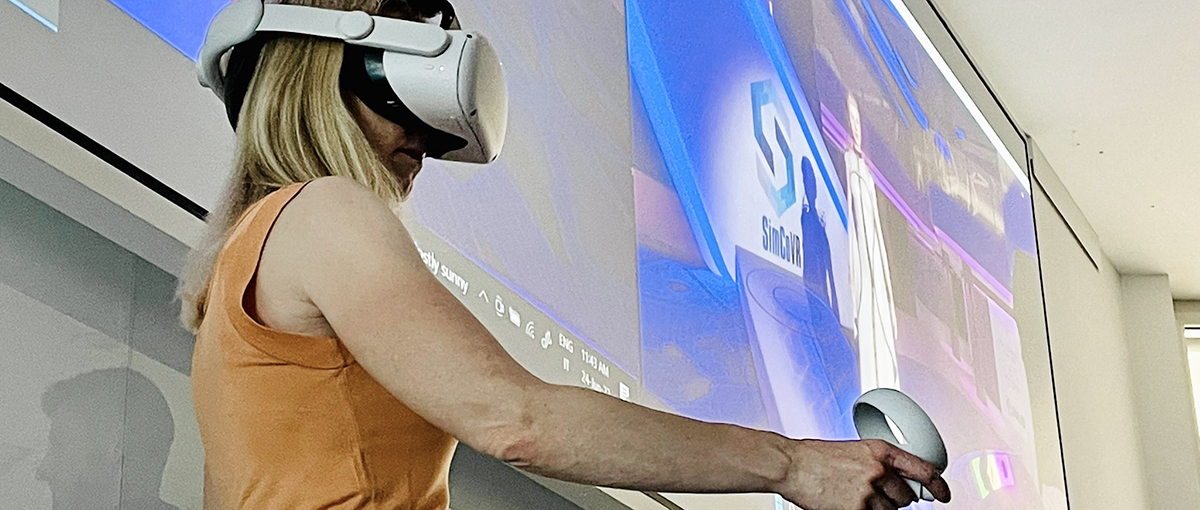

Per questo motivo, con riferimento alle applicazioni di marketing, la School of Management del Politecnico di Milano ha lanciato un’iniziativa chiamata Metaverse Marketing Lab che mira a studiare due elementi: da un lato, lo stato dell’arte dell’offerta di questo tipo di esperienze nelle attività di marketing a livello nazionale e internazionale, al fine di comprendere cosa effettivamente è proposto e che risultati sta ottenendo. Dall’altro, lo studio delle reazioni degli utenti a queste esperienze anche attraverso le competenze di applied neuroscience del Physiology, Emotion and Experience Lab (PhEEL), che analizza attraverso la misurazione oggettiva dei segnali biologici l’esperienza di fruizione degli individui.

In conclusione, pur nello sviluppo ancora embrionale del tema, è possibile mettere sul tavolo alcune considerazioni.

In primo luogo, vi è un ampio dibattito in merito al tema delle piattaforme e dei possibili metaversi, e mentre molte realtà si rifanno alle piattaforme centralizzate e decentralizzate per intercettare i pubblici che già le frequentano, molte altre sviluppano un proprio metaverso.

E’ perlomeno auspicabile che, a tendere, il tema dell’interoperabilità tra questi mondi – perlomeno a livello di abilitatori tecnologici e protocolli di comunicazione –assuma un ruolo centrale.

In secondo luogo, pur avendo affermato che esistono vari casi in cui esiste un potenziale bisogno, ciò non è sufficiente a identificare un profilo di utilità delle soluzioni già sviluppate; ciò significa che il successo e, ancor prima, la ragion stessa dell’esistenza di una soluzione sviluppata da un’organizzazione sul metaverso dipenda dal tipo e dalla rilevanza di problema che essa miri a risolvere. Molto spesso gli abilitatori tecnologici portano gli agenti economici a sviluppare soluzioni senza specificare il problema che risolvono, e questa rappresenta da sempre la principale causa di fallimento delle iniziative di innovazione.

Infine, focalizzandosi sulle applicazioni di marketing, si evidenzia come la persistenza della presenza di un brand su un metaverso, quale che esso sia, richiede una capacità ancora maggiore di quanto non avvenuto con il web 1.0 e il web 2.0 di creazione continua di contenuti. Non a caso, le realtà che stanno cavalcando l’onda del metaverso con consistenza e continuità, sono spesso società di creazione di contenuti ed entertainment con iniziative legate al lancio di nuovi film o serie. Le imprese sono strutturalmente preposte alla creazione di prodotti e servizi, e non alla creazione di contenuti e per questo motivo hanno demandato nel tempo questa attività a un sistema sempre più ampio di agenzie e terze parti.

Molto probabilmente, una delle grandi sfide del metaverso per le imprese riguarderà la capacità di sviluppo di processi di creazione di contenuti in house, e questa sarebbe a tutti gli effetti una rivoluzione nei modelli di business, modificando il sistema di relazione con il mercato, gli asset e le risorse chiave in house e il sistema dei partner-chiave per lo sviluppo della value proposition.