School of Management Politecnico di Milano, presentata la 5° edizione del Report italiano sui mini-bond, che si confermano fonte di finanziamento alternativa e complementare al credito bancario. Diminuisce il valore medio dei collocamenti, salgono le Srl emittenti

Il mercato dei mini-bond continua a rafforzarsi: anche nel 2018 infatti è cresciuto il numero delle emissioni, benché si sia ridotto il controvalore raccolto, a causa della diminuzione del valore medio dei collocamenti. Sono i risultati a cui è giunto il 5° Report italiano sui mini-bond redatto dall’omonimo Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano e presentato oggi.

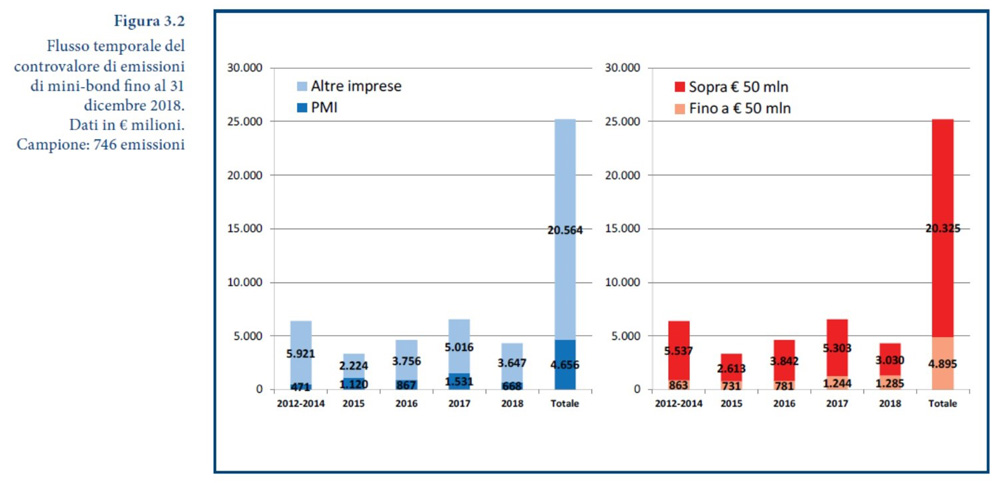

Dal novembre 2012 allo scorso dicembre sono salite a 746 in totale le emissioni di mini-bond (in gran parte obbligazioni) effettuate dalle imprese del campione, per un valore di 25,2 miliardi di euro 4,6 considerando solo quelle fatte da PMI, 4,9 analizzando le 636 sotto i 50 milioni. Il 2018 ha contribuito con 198 emissioni, in aumento rispetto alle 170 del 2017, ma con un controvalore di 4,3 miliardi di euro che risulta in calo (era di 5,5) a causa del valore medio delle emissioni, sceso al minimo storico: 22,40 milioni di euro (contro 45) nel secondo semestre, 20,85 nel primo.

Sotto la taglia dei 50 milioni troviamo 159 emissioni, pari a 1,3 miliardi di euro. La raccolta effettuata dalle sole PMI si è dimezzata – 668 milioni contro 1,4 miliardi – mentre le emittenti sono aumentate: 176 (di cui ben 123 “debuttanti”) rispetto alle 137 del 2017. A fine 2018 il mercato ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana, il listino più ‘adatto’ per i mini-bond italiani, ha raggiunto i 207 titoli quotati, il valore più alto mai visto.

“Per il 2019 le aspettative sono più conservative rispetto al passato – commenta Giancarlo Giudici, Direttore scientifico dell’Osservatorio Mini-Bond della School of Management del Politecnico di Milano – a causa dei primi segnali negativi provenienti dal ciclo economico, dell’incertezza sulle politiche di sviluppo interne e della possibile concorrenza delle operazioni di direct lending che si vanno diffondendo sul mercato. I volumi del 2019 saranno dunque abbastanza simili a quelli del 2018. Ci auguriamo che gli ELTIF riescano dove i PIR non sono riusciti, cioè nel canalizzare risorse verso le PMI”.

I mini-bond – intesi come titoli di debito emessi da società italiane non finanziarie, in particolare società di capitale o cooperative di importo inferiore a 500 milioni di euro non quotate su listini aperti agli investitori retail – si confermano comunque come una fonte di finanziamento alternativa e complementare al credito bancario, soprattutto in preparazione a successive operazioni con investitori istituzionali più complesse come il private equity o la quotazione in Borsa.

Si registrano novità nella normativa di riferimento che riguardano la disciplina sulle cartolarizzazioni, i PIR e la possibilità per i portali autorizzati di equity crowdfunding di collocare mini-bond a investitori professionali. Gli attori che hanno sottoscritto i mini-bond di taglia inferiore ai 50 milioni si confermano essere i fondi chiusi di private debt (il 26% degli investimenti rispetto al campione) e gli investitori esteri (25%). Ancora in aumento il ruolo delle banche nazionali (21%) e delle assicurazioni (9%), che però sottoscrivono poche operazioni di maggiore dimensione. Le finanziarie regionali sono passate dal 6 al 4%, Confidi dall’1 al 3.

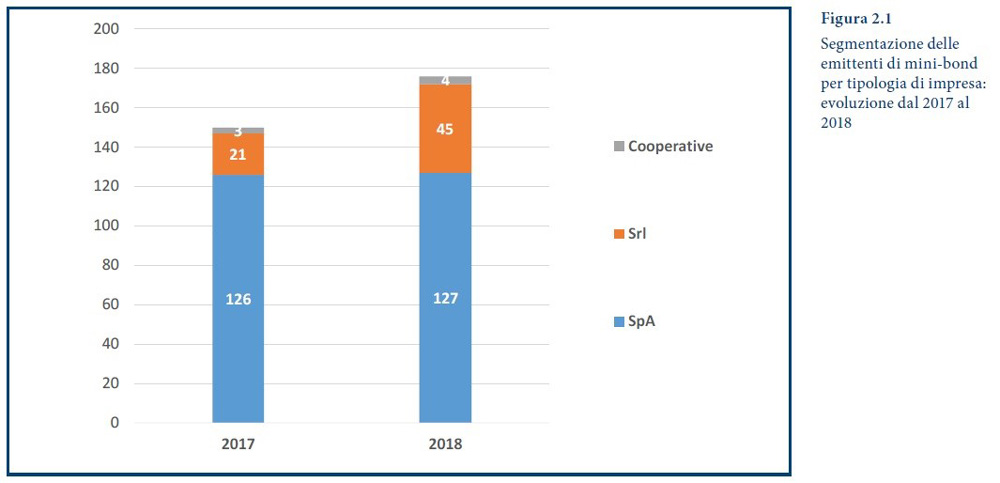

Le imprese emittenti

La ricerca ha identificato 498 imprese italiane, di cui 260 PMI, che dal 2012 al 31 dicembre 2018 avevano collocato mini-bond (a fine 2017 erano 326). L’ultimo anno ha contribuito con 176 emittenti, di cui 123 affacciatesi sul mercato per la prima volta e 42 con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro prima del collocamento, mentre la fascia più numerosa ha ricavi compresi fra 100 e 500 milioni. Più che raddoppiate le Srl, da 21 a 45.

Per quanto riguarda il settore di attività, si conferma la netta supremazia del comparto manifatturiero (41%), pur con un aumento nei segmenti meno rappresentati in passato. La collocazione geografica evidenzia come sempre una netta prevalenza delle regioni del Nord: domina la Lombardia con ben 50 emittenti (il 28% su scala nazionale), crescono il Piemonte e le regioni del Sud, scende il Trentino-Alto Adige.

Rispetto alle motivazioni del collocamento, si conferma come dominante l’obiettivo di finanziare la crescita interna dell’azienda (56% dei casi, soprattutto per le PMI), seguono la necessità di ristrutturare le passività dell’impresa (soprattutto per le grandi), le strategie di crescita esterna tramite acquisizioni e il fabbisogno di alimentare il ciclo di cassa del capitale circolante.

“L’analisi dei bilanci consolidati focalizzata sulle 244 PMI non finanziarie emittenti – commenta Giudici – mostra situazioni abbastanza diversificate, con 28 imprese che hanno EBITDA negativo al momento del collocamento. La redditività appare contenuta e in media si riscontra un buon aumento del fatturato già prima dell’emissione, ma per circa un quarto delle aziende non si registrano variazioni significative. Non vi è evidenza quindi di un rapporto di causa-effetto fra emissione del mini-bond e crescita del volume d’affari. Piuttosto, per un buon numero di PMI il mini-bond rappresenta una tappa in un percorso di crescita che inizia ben prima e che prevede una serie di passi importanti, predefiniti”.

Dettagli sulle emissioni

Il 54% delle emissioni totali è sotto la soglia dei 5 milioni di euro e nel 2018 la percentuale è salita addirittura al 60%. Fra tutti i mini-bond, il 44% è stato quotato su ExtraMOT PRO, ma nel 2018 la percentuale è scesa al 27%. Cresce il numero di emissioni quotate all’estero (12%). La durata media del 2018 è 5,2 anni, in leggero aumento rispetto ai 4,9 anni del 2017.

Il 50,5% prevede il rimborso del titolo alla scadenza (bullet), ma nelle emissioni a lungo termine e in quelle sotto i 50 milioni è relativamente più frequente la modalità amortizing, con un rimborso graduale fino alla scadenza. La cedola in genere è fissa (valore medio 5,1%, mediano 5%), ma nel 2018 è aumentata la frequenza di quella variabile. Per la prima volta si riscontra un lieve aumento del tasso di interesse (5% di media contro 4,83%).

I mini-bond del campione sono associati a un rating da agenzie autorizzate nel 30% dei casi (di cui il 17% ‘pubblico’, distribuito quasi equamente fra investment grade e speculative grade mentre il 13% è unsolicited o undisclosed). Il ricorso al rating è calato ancora nel 2018 (solo il 22% delle emissioni l’ha ottenuto) ed è riscontrato soprattutto fra le grandi imprese e per le emissioni sopra i 50 milioni. La presenza di una garanzia sul rimborso del capitale, a dare maggiore sicurezza agli investitori, è sensibilmente aumentata nel 2018: 38% dei casi nel 2018 rispetto al 29% dell’intero campione.